KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 583

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

12 / 01 / 2023

STEVE STILLS / SHACK

VELVET UNDERGROUND / JON SPENCER

MARYLIN SCOTT / ADY ONE WOMAN BAND

WILL BOYAJIAN / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 583

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Stills little fingers- Part One

Dans la vie de Stephen Stills, l’objet de fascination n’est peut-être pas celui qu’on croit. Buffalo Springfield ? CS&N ? Non, c’est sa relation avec Jimi Hendrix. Voilà la raison pour laquelle on lit la bio de David Roberts, Change Partners, parue en 2016. Cette relation court tout le long de cette bio très prudente. Pourquoi prudente ? Roberts cite systématiquement toutes ses sources dans le fil du récit, comme s’il craignait d’être pris en défaut. Il aurait dû s’appeler Prudence Petitpas.

C’est chez Peter Tork que Stills rencontre Jimi Hendrix pour la première fois, au lendemain de Monterey. Il jamme dans la foulée avec Jimi, Buddy Miles, David Crosby et Hugh Masekala in the beach house de Buffalo Springfield qu’il loue à Malibu. Tout le monde prend de l’acide et joue. Quand des flics débarquent à cause du bruit, ils autorisent les musiciens à jammer à la condition de pouvoir rester et assister à la jam. C’est une anecdote dont Stills semble être très fier. Il dit aussi que cette nuit-là, il a appris à jouer de la guitare. Il revoit Jimi un peu plus tard à New York, où il est en tournée en première partie des Monkees. Ils se retrouvent au Waldorf Hotel et Micky Dolenz se joint à la fête. Stills : «Jimi was my guru, man.» Plus tard, en mars 1968, lorsque Jimi enregistre Electric Ladyland, Stills l’accompagne au piano sur «My Friend», un cut qu’on retrouve sur Cry Of Love et First Rays Of The New Rising Sun. Quand Stills s’installe à Londres, il fréquente beaucoup Jimi. Ils sortent tous les deux, roulent dans Londres en limo, vont dans des clubs. Ils parlent pendant des heures et des heures, nous dit Stills, de musique et de philosophie et Jimi lui montre encore «certain things about playing lead guitar». Stills participe aussi à la mythique session organisée par Alan Douglas pour Timothy Leary : Jimi (bass), John Sebastian (guitar, harp), Buddy Miles & Mitch Mitchell (beurre) et Stills (guitar, organ, chant). Ils jamment sur le «Woodstock» que vient d’écrire Joni Mitchell et c’est une jam qu’on retrouve sous le titre «Live And Let Live» sur You Can Be Anyone This Time Around, l’album de Timothy Leary paru en 1970. Quand Jimi joue sur scène dans les clubs, Stills l’accompagne à la basse. Stills lui montre aussi comment jouer de l’acou. Ce qui frappe le plus Stills en Jimi, c’est sa timidité - Shy, impossibly shy - Tout cela jusqu’en septembre 1970, quand Jimi casse sa pipe en bois. Stills perd l’un de ses meilleurs amis.

L’autre grand fil rouge amical de sa vie, c’est bien sûr David Crosby, qui est aussi légendaire que Jimi. Un Croz qui est tellement frustré dans les Byrds qu’il commence à fréquenter assidûment Stills. Un Stills qui confie à Dave Zimmer : «J’avais entendu dire que David was an arrogant arsehole, mais quand je l’ai rencontré, il était aussi timide que moi, et pour surmonter sa timidité, il avait adopté un comportement agressif. Je connaissais le symptôme parce que je me conduisais de la même manière.» Croz avait agacé ses collègues des Byrds en jouant avec Buffalo Springfield à Monterey. Pour lui c’était la fin des haricots, il allait être viré des Byrds.

Stills a souvent tenté des gros coups, avant ou après Buffalo Springfield. Alors qu’il vivait encore à New York, il a essayé d’entrer dans les Lovin’ Spoonful. Lorsqu’il s’installe à San Francisco, il est fasciné par Grace Slick & the Great Society. Il est effaré par la médiocrité du groupe mais il est trop timide pour demander à Grace de former un groupe avec lui. Il tente aussi de décoller avec le Van Dyke Parks Band, mais ça ne marche pas. Stills va cependant rester en contact avec Parks. Son copain Tork essaye de le faire embaucher comme producteur des Monkees, mais c’est Chip Douglas qui décroche le job, à la demande de Papa Nez. Stills avoue qu’il aurait bien aimé produire les Monkees. On lui propose aussi le job de lead singer dans Blood Sweat & Tears. Al Kooper le connaissait depuis les Super Sessions et sa réputation de chanteur guitariste d’exception grossissait très vite. Quand il commence à monter CS&N, il tente d’intégrer John Sebastian qui décline l’offre, préférant rester en solo. Il cherche aussi à intégrer Dave Mason qui lui aussi décline l’invitation. Lorsqu’il est à Londres, Stills participe aux séances d’enregistrement de l’album de Doris Troy pour Apple, que supervise George Harrison. Dans le studio, Stills croise Leon Russell, Delaney & Bonnie, Billy Preston, Klaus Voormann et quelques autres luminaries. Stills entre aussi en studio avec Humble Pie lors des sessions de Smokin’ : organ et harmonics sur «Thirty Days In A Hole», des voix sur «Hot’n’Nasty» et de l’Hammond sur «Road Runner G Jam». Et il fera par la suite pas mal d’autres contributions. Stills est un session man très courtisé.

Pas étonnant qu’on le retrouve sur Super Session, l’un des plus beaux albums parus en 1968. Il s’agissait au départ d’un projet lancé par le duo Mike Bloomfield/Al Kooper, et comme Bloomy disparaissait quand ça lui chantait, on fit alors appel à Stills qui enregistra la B. Pour une poignée de lycéens bas-normands, ce fut la révélation, d’autant que la B démarre sur une cover d’«It Takes A Lot To Laugh (It Takes A Train To Cry)» de Bob Dylan, avec Harvey Brooks on bass. Stills te chante ça au feeling pur. Il part en petit solo de gras double et cette cover devient une merveille extrême. Puis il tape dans Donovan avec, disons-le tout net, la plus belle cover de «Season Of The Witch». Stills éclate bien sa Witch au chant et croise le fer avec Harvey Brooks, on se régale de ce somebogy’s looking over/ And it’s strange/ So so strange/ Strange right now, il y va le Stills, c’est énorme et ça groove dans le jazz, il double sa guitare à la voix, cette B est l’une des faces historiques de la saga du rock. La Witch est coiffée par de somptueux arrangements de cuivres et pouf, Stills repart au so very strange. Il tape ensuite une cover du «You Don’t Love Me» de Willie Cobb et il part en virée subliminale, avec derrière une basse en réverb. Cette B faramineuse s’achève sur un «Harvey’s Tune» d’Harvey Brooks mélodiquement pur, on se croirait dans Taxi Driver avec Bernard Hermann.

Au plan humain, la bio n’amène pas grand-chose. Dans l’intro, l’auteur brosse en quelques lignes un portrait qui semble vouloir tout résumer : «À différentes époques, il fut band leader, guitariste, bête de travail, égomaniaque, bluesman, auteur poétique, et père de famille laid-back, avec sept enfants. Le petit blond aux yeux bleus avec la grosse guitare blanche est devenu un gravel-voiced LA bluesman idéal pour le prochain blockbuster produit par Disney.» Ado, Stills vit en Floride et découvre Tampa Red qui jouait dans la rue à Tampa. L’ado Stills parle avec lui et Tampa Red lui montre comment jouer de la guitare avec un couteau. Puis à la radio, il découvre Slim Harpo, Little Willie John, Muddy Waters «and a new rhythm and blues group called James Brown and The Famous Flames.» Il est déjà dans la musique noire. Pendant les années qu’il passe à Greenwich Village, il voit beaucoup les stars de l’underground : «Freddy (Fred Neil), Timmy (Tim Hardin), Richie Havens et Chet Atkins ont plus influencé mon style de guitare que n’importe qui d’autre.» Stills avait surtout un faible pour Richie Havens qu’il trouvait gentil, généreux et très pur - On prenait notre breakfast ensemble sur la sixième avenue, à côté du Waverly Theatre. Il prenait feu quand il jouait - Puis il va flasher sur Neil Young lors d’une virée au Canada. Lorsqu’il s’installe à Los Angeles, il auditionne pour le job dans les Monkees, comme chacun sait, mais il veut que les choses soient bien claires : il ne voulait pas être un Monkee. Il voulait juste proposer ses chansons. Comme le problème des chansons est déjà réglé avec l’embauche de Boyce & Hart, Stills indique aux recruteurs le nom de Peter Tork, son copain de Greenwich Village. Il fait ensuite la connaissance de Barry Friedman, un music bizman qui va devenir Frazier Mohawk. Mohawk est connu pour avoir organisé la conférence de presse des Beatles à l’Hollywood Bowl, en 1964. Mohawk est aussi dans la bagnole avec Stills et Furay le jour où ils croisent le corbillard de Neil Young et Bruce Palmer, c’est-à-dire le jour de la fondation de Buffalo Springfield. C’est Mohawk qui va prendre le groupe en charge, car ils n’ont pas un rond. C’est lui qui organise la première tournée du Buffalo avec les Byrds. Il va produire des stars de l’underground comme les Holy Modal Rouders et Kaleidoscope et co-produire avec John Cale le Marble Index de Nico. Jac Holzman l’embauche comme A&R pour Elektra, mais ses projets avortent, notamment le fameux Paxton Lodge, un studio construit dans les montagnes du Nord de la Californie et financé par Holzman. Dans ses mémoires, Holzman se dit dépité par le résultat. Il n’en sortait rien ou pas grand-chose, alors que ça devait être un chaudron de créativité. On l’a bien compris, Mohawk est un personnage clé de la scène californienne.

C’est l’occasion ou jamais d’écouter l’album d’Essra Mohawk, Primordial Lovers que produisit son mari Frazier. Bien que très typé, l’album est intéressant. On a là un son très Airplanien avec de la dope dans le groove. Frazier veille au grain du groove en introduisant une flûte et un bassman entreprenant. Plus on avance dans l’album et plus ça devient bon. Il se produit un étrange phénomène d’acclimatation. C’est l’apanage des drogues. Le plaintif d’Essra accroche par la qualité du groove. Elle se la coule douce. Comme son nom l’indique, «I Have Been Here Before» est assez fantômal. Elle chante à la lisière de la mort, elle sonne comme une tanche translucide suspendue dans les eaux mortes, elle délire et ça reste plein de son. Pas de hit bien sûr, sur cet album, juste des ambiances. Bien visité par le spirit, voici «Thunder In The Morning». Mais en même temps, on comprend que Jac Holzman ait jeté l’éponge avec la bande à Frazier : ces gens-là sont trop far-out. Elle semble avancer à l’aveuglette, comme Tim Buckley, elle drive chaque cut à la renverse de magie indirecte, elle n’écoute que la sensibilité de sa touche, elle peut se révéler fantastique, elle vole le show aux fantômes, elle joue avec sa glotte pour faire de l’art moderne et ça marche, ça devient une merveille évolutive de groove féminisé, elle joue sur les vitesses, elle ralentit et repart à la glotte folle et elle fait de «Thunder In The Morning» une merveille surréaliste d’une indicible beauté. Elle tape encore ce slow groove d’entre-deux eaux qu’est «It’s Up To Me» à l’excellence. Elle se révèle parfaite au chant d’eeerie, elle fait même parfois sa Slick, comme c’est le cas avec «It’s Been A Beatiful Day».

( Ahmet Ertegun )

S’ensuit l’épisode Buffalo Springfield, épluché ici tout récemment. C’est l’époque où Stills flashe sur Ahmet : il est éberlué par l’enthousiasme qu’Ahmet montre pour la musique et par ses capacités de businessman - an incredibly rare and powerful combination of skills that Stephen would come to rely on greatly - L’admiration est réciproque, car Ahmet Ertegun veillera soigneusement aux destinées des projets successifs de Stills : Buffalo, CS&N, CSN&Y et sa carrière solo.

Le cœur du book, c’est justement l’épisode CS&N/CSN&Y. L’auteur parle de chemistry entre Stills et Croz, et prend l’exemple de «Long Time Gone» qu’écrivit Croz le jour où Bobby Kennedy se fit buter - Tout était facile, très local, et la rumeur autour de Laurel Canyon disait que Croz et Stills étaient sur quelque chose de très spécial - Pour l’enregistrement de leur premier album, Croz et Stills restaient toute la nuit en studio et allaient prendre leur breakfast sur Sunset Boulevard. Mama Cass, John Sebastian, Joni Mitchell, Ahmet Ertegun, Jerry Wexler et Totor venaient leur rendre visite au studio. Comme Stills savait exactement ce qu’il voulait côté son, on le surnomma Captain Manyhands. Sur le premier album, c’est lui qui joue tous les instruments. Il dit à Willie G. Moseley : «J’ai joué tous les instruments sur le premier album. En gros, il s’agissait de Buffalo tracks avec de nouvelles voix. J’ai utilisé une Gretsch, une Martin, un dobro, un banjo et un piano. Je possède encore une vieille Fender Precision que j’appelle Grandma. Si elle sonne si bien, c’est parce que les cordes n’ont jamais été changées.»

Il existe deux façons d’écouter les deux premiers albums du consortium CS&N/CSN&Y : soit via Croz, soit via Stills. Alors évidemment, ce n’est pas la même chose. Chacun sait que dans le consortium, chacun amène ses cuts et les chante, ce qui fait chaque fois des ambiances différentes. Sur le premier album du consortium, Stills vole le show avec «Suite Judy Blue Eyes», évidemment. Il est le gratteur d’acou du diable, il tiguilite à qui mieux-mieux, il est partout, il tisse le fil d’argent de la légende. Mais en fait, c’est Croz le cake dans cette histoire, avec ses deux grooves mirifiques, «Wooden Ships» et «Long Time Gone». C’est d’une présence immédiate, l’essence même du rock californien, avec le toucher de note de Stills. Tout le son est là, l’Airplane, Croz, la psychedelia des origines et tout le tintouin, wooden ships/ On the Water/ Very free/ And easy. Personne ne bat Croz à la course. Il est le sauvage de l’album, le drug guy, il organise la fantastique levée des voix de «Long Time Gone», poussé dans le dos par le so very heavy bassmatic de Stills.

On peut répéter l’expérience de l’écoute sélective sur Déjà Vu : Croz bouffe à nouveau l’écran avec «Almost Cut My Hair», encore un groove visité par les wild tentatives de Stills. Croz est à l’apogée de son art, celui des grooves océaniques. C’est encore lui qui crée la sensation en B avec le morceau titre, un groove de jazz amené au one two three four et Stills instille du jazz liquide dans les méandres mythologiques imaginés par Croz, ce génie mirobolant. En réalité, c’est Joni Mitchell qui rafle la mise sur cet album avec «Woodstock» et là tu as le son du wild stylish Stills. Ces mecs tapent dans le meilleur rock californien de l’époque, Stills prend le cut d’une voix de Super Session man et se perd dans un superbe fondu de voix, dans l’absolue merveille de cette clameur.

( Dallas Taylor )

Puis les choses commencent à dégénérer avec la coke. Stills et Croz s’en mettent plein le cornet. Puis Croz et Nash trouvent que Captain Manyhand a la main trop lourde, il pousse son autoritarisme trop loin. Stills les voit comme des backing-singers couverts de gloire qui commencent à renauder. Puis Neil Young veut la peau de Dallas Taylor dont il n’aime pas le style. Soit il part soit je pars. Ultimatum ! Stills est embêté car il aime bien Dallas, c’est un bon batteur. Mais ça commence à faire beaucoup. Stills avoue en avoir marre de tous ces mecs qui ne sont jamais contents - J’en avais ras le bol d’avoir la responsabilité d’un groupe qui entrait en rébellion au premier signe de leadership - Il a raison. Les tournées CSN&Y deviennent des phénomènes de foire, avec «the cocaine and caviar consumption, the egos and the cash involved», ils emmènent les Beach Boys en tournée et les shows durent plus de trois heures. Neil Young fait route à part, avec sa femme, son bébé et son chien, ce qui fait bien marrer Croz.

( Rita & Stephen )

Un autre épisode croustillant va jeter un peu d’huile sur le feu : l’épisode Rita Coolidge. C’est elle qui inspire le «Cherokee» qu’on trouve sur le premier album solo de Stills. Nash qui avait déjà piqué Joni Mitchell à Croz envisage déjà de piquer Rita à Stills. En effet, Stills courtise Rita, mais en bonne fourbasse, Nash invite Rita à aller voir un concert. Stills parvient à rattraper le coup et il couvre Rita de ses attentions. Étant un mec de Manchester, Nash ne lâche pas l’affaire et informe Stills que Rita l’aime. Alors une bagarre éclate et Rita doit séparer les deux coqs. Nash s’installe chez Rita, mais il reste persuadé que Stills ne lui a jamais pardonné ce coup-là. On le sait pour avoir lu son autobio (Wild Tales), Nash n’est pas quelqu’un de très sympathique. En plus, il doit tout à Stills, alors il aurait pu lui montrer un peu plus de respect. Après cette affaire, Stills reste sur le carreau - Ah les femmes/ Ah les femmes/ Elles me rendront marteau ! - Plus tard, il y aura aussi l’épisode Véronique Sanson. Cette fois, Nash n’essaie pas de la barboter. Encore une histoire dure, puisque la belle Véronique quitte Michel Berger pour se jeter dans les bras de Stills. Ils se marient en Angleterre en présence d’Harry Nilsson, Marianne Faithful, Marc Bolan, et bizarrement, Nash, avec lequel Stills a réussi à se réconcilier. Un exploit ! Puis Ahmet organise une fête à New York en l’honneur des jeunes mariés et parmi les invités se trouvent Wexler, Jac Holzman et Donny Hathaway. Quelle crème !

Le premier album solo de Stills paraît sur Atlantic en 1970 et n’a pas de titre. Sur la pochette, Stills gratte ses poux dans la neige auprès, non pas de sa blonde, mais d’une girafe. Pas n’importe quelle girafe : c’est un cadeau de Rita. On retrouve dès «Love The One You’re With» la pureté des coups d’acou et les ti ti ti tilili qui font la grandeur de CS&N. Ça sonne bien les cloches ! Il tape un très beau coup de gospel batch («Church») et sans qu’on se méfie, on tombe sur un cut qu’il faut bien qualifier de mythique : «Old Times Good Times» avec Jimi Hendrix on lead guitar. Attention, on ne rigole plus, on est dans le groove de rock’n’roll animal avec un solo hendrixien et une énergie dévorante. En B, Stills joue son «Black Queen» au bord du fleuve, il en a largement les moyens et redevient le rock’n’roll animal que l’on sait pour «Cherokee», avec un Booker T. Jones à l’orgue qui te monte ça en neige de shuffle et, petite cerise sur le gâtö, Sidney George prend un solo d’alto. Stills sait monter des coups de gospel batch extraordinaires, comme le montre encore «We Are Not Helpless». Les chœurs à la Mad Dogs, ça marche à tous les coups. On y trouve la crème de la crème du gratin dauphinois, Rita Coolidge, Claudia Lanier (c’est-à-dire Claudia Lennear), John Sebastian, Cass Eliott et Croz, ils sont tous là !

L’année suivante paraît Stephen Stills 2. Il compose tout et propose essentiellement une pop de Soul, il s’inscrit dans sa vision du groove, il en a les moyens. Des gens l’accompagnent, mais on s’en fout, c’est Stills la superstar qui nous intéresse. Pas de hit à l’horizon. Son protecteur Ahmet ne dit rien, il laisse l’enfant prodigue s’amuser avec ses jouets. Il faut attendre «Fishes & Scorpions» pour frémir. Stills redevient le rock’n’roll animal qu’il n’a jamais cessé d’être et avec «Sugar Babe», il fait de la Soul blanche de très haut niveau. Il rôde bien sur la crête de sa disto. On assiste à une fantastique Stillysation du white Soul System et du coup Stills 2 devient un bel album. «Open Secret» est un prétexte à nous servir un gros bouquet d’harmonies vocales. Il fait encore du vieux gratté de poux avec «Word Game», il gratte à l’encan de la revoyure et referme la marche avec un très beau «Bluebird Revisited» dont il négocie le passage à travers les récifs, en bon Captain Manyhands. Il s’arrange toujours pour ramener des orchestrations somptueuses, des congas de Congo Square et des trompettes mariachi.

Le Stills paru en 1975 vaut aussi le détour, rien que pour le groove de «Shuffle Just As Bad». Il a le sens du groove hendrixien, it’s just too much. On sent dès l’abord une grosse présence, un énorme potentiel composital dès «Turn Back The Pages». Il y a du monde derrière Stills. Il fait de la belle Soul blanche avec «My Favorite Changes», c’est gorgé de guitares et de basse, tout est bon, tout est stillish. Stills chante à la surface du groove. C’est bassmatiqué jusqu’à l’os de l’ass. Stills te groove «My Angel» vite fait, il multiplie les réflexes, il peaufine ses goulets, il arbore fièrement ses opulences. Il adore les grooves joués sous le boisseau comme «In The Way». Il s’y développe en compagnie de Claudia Lanier qui est comme déjà dit Claudia Lennear. Cette richesse de backing vocals, c’est son son. Il fait avec «To Mama From Christopher And The Old Man» un fantastique plotach de voix Soulful et de coups d’acou. Dans les grooves d’inspiration divine, il est imbattable. En B, il repasse en mode CS&N pour «New Mama», avec les harmonies vocales bien idoines de type wooden ships/ Very free/ So easy, et propose avec «As I Come Of Age» un groove de country rock californien affreusement bien ficelé. Il monte ses œufs en neige pour «Cold Cold World», passe du calme à la tempête sans coup férir, il reste extrêmement fin et distingué, il part d’un slow groove à la Wooden Ships pour monter en température de cold cold world. Il boucle cet excellent album avec un groove à la Croz, «Myth Of Sisyphus» une fuite éperdue dans les méandres du néant. Somptueux !

Signé : Cazengler, Stephen Chti

Mike Bloomfield/ Al Kooper/ Stephen Stills. Super Session. Columbia 1968

Crosby, Stills & Nash. Crosby, Stills & Nash. Atlantic Records 1969

Crosby, Stills, Nash & Young. Déjà Vu. Atlantic Records 1970

Stephen Stills. Stephen Stills. Atlantic 1970

Stephen Stills. Stephen Still 2. Atlantic 1970

Stephen Stills. Stills. Columbia 1975

Essra Mohawk. Primordial Lovers. Reprise Records 1969

Stephen Stills. Change Partners: The Definitive Biography. Red Planet 2016

Shack chose en son temps

Ah ça commence bien ! Rob Hughes traite Michael Head d’England’s greatest living songwriter. En effet, Head refait surface après cinq ans d’absence. Quand Hughes lui demande le pourquoi de ce soudain come-back, Head rétorque : «Just keep fuckin’ going on.»

Parcours connu de tout un chacun : Pale Fountains, Shack, The Strands et maintenant The Red Elestic Band. Head on ! Hughes décrit ainsi le style d’Head : «Mélodies inébranlables, un sens magnifique du forward motion et des lyrics qui font apparaître des univers entiers.» À soixante balais, Head n’a rien perdu de sa candeur. Il avoue qu’Adios Senor Pussycat est le seul album qu’il a enregistré à jeun - Depuis l’âge de 20 ans, j’ai enregistré des albums in different states of conciousness - Head tournait à l’héro et il picolait. Sa principale source d’inspiration est Liverpool où il est né et où il a grandi.

Et puis il y a la connexion Julian Cope et Teardrop Explodes, à Liverpool, un Cope qui joue le rôle de découvreur. Grâce à lui, Head découvre Pere Ubu, Red Krayola et Love - The Love album was a compilation, Revisited, and it was a game changer - Head est fasciné par Arthur Lee qui chante à propos de l’Angleterre avec des Elizabethan references. L’impact d’Arthur Lee sur Head est énorme. Les Pale Fountains s’appelaient à l’origine les Love Fountains. Quand on parle de Shack, on parle de «psychedelic folk, with shades of jazz and baroque pop». Jusqu’au jour où Shack se retrouve sur scène pour accompagner Arthur Lee - Il ne comprenait comment quatre Scousers pouvaient connaître sa musique - Mais si. La preuve est sur cet album faramineux paru en l’an 2000, Shack Accompany Arthur Lee. A Live Performance At The Academy Liverpool May 1992.

Un jour, en fouillant dans le bac fatigué d’un disquaire parisien, on a chopé le Shack ! Une merveille absolue. Dans son petit texte d’insert, le roi Arthur dit son bonheur d’avoir joué à Liverpool et sa surprise de voir que les gens connaissaient les paroles de ses chansons. C’est «Alone Again Or» qui ouvre le balda et Shack nous tisse la plus belle dentelle de Calais qu’on ait vue de ce côté-ci du paradis. John Head joue le lead de la mort fatale. C’est un enchantement. Et on en est qu’au début. Il y a tellement de présence scénique qu’on croirait entendre les Beatles. Voilà «Signed DC», et force est de constater que ces mecs de Liverpool restituent toute la magie de Love. Le roi Arthur passe un solo forcément somptueux. Il joue des atonalités confondantes. S’ensuit «And More Again» que le roi Arthur chante comme un dieu descendu parmi les hommes. Regain d’énergie avec «A House Is Not A Motel», à la fois très concomitant et toxique, les mecs de Shack surjouent la dentelle suprême et John Head passe un solo demented are go à gogo. Pas de mélange plus capiteux que celui du roi Arthur et de Liverpool. Le festival se poursuit en B. Le roi Arthur se dit ému par l’accueil que lui réserve the Liverpool people. Il est l’un des plus beaux héros du rock world. «Hey Joe» s’envole avec le stupéfiant backing de Shack. Ces mecs surjouent véritablement la wild psychedelia d’Arthur Lee. C’est le secret de l’art. «Passing By» est la version arthurienne d’Hoochie Coochie Man. Il faut voir comme ça délie derrière Arthur, il repasse des coups d’harmo superbes et swingue l’écho du temps. Puis il éclate «My Little Red Book». Shack pulse le beat de Liverpool. Dans le Nord de l’Angleterre et en Écosse, on vénère autant Arthur Lee que Big Star. Pas de plus belle virée psychédélique qu’«Orange Skies», oh no no no. Shack sort un son de rêve éveillé, très distant dans la proximité. C’est d’une troublante retenue, d’un raffinement florentin qui en bouche en coin. Le roi Arthur boucle avec l’hommage déguisé à John Lennon et à son «Instant Karma», c’est-à-dire «Everybody’s Gotta Live». Il ne pouvait pas choisir plus bel hommage.

Le premier album de Shack s’appelle Zilch et date de 1988, ce qui ne nous rajeunit pas. On est tout de suite frappé par la qualité de la prod et par le côté pur et dur de cette heavy pop de Liverpool. Et voilà une Beautiful Song avec «Someone’s Knocking». Quel crossover ! - It’s probably/ The bill for the watering - Fantastique histoire de pauvreté. Tu entends cette merveille et tu comprends que Mike Head navigue au même niveau que John Lennon - And somone’s fallen from the window on the 16th floor - Encore de la belle pop d’envergure maximaliste avec «Realization». Il y a de la grandeur dans Head, il fait tout rimer en ion, nation, pacification, realization, expectation, ça monte en gerbes grandioses et c’est produit par Ian Broudie. Encore un cut de perfection climatique en B avec «Who Killed Clayton Square» - The town pionners are coming/ So terraces run for your life/ There’s a bulldozer around/ And it’s in your street - Avec «Who’d Believe It», il sonne comme Ride, sans doute à cause de la persistance du believe it. Il développe un sens du groove liverpuldien très aigu, avec un fort parfum psyché.

La première fois qu’on écoute le Waterpistol paru en 1995, on est frappé par l’énormité du son. Même chose lors des écoutes suivantes. L’Head te fond dessus comme l’aigle sur la belette, aussitôt «Sgt Major» - Come with me ! - C’est même hanté par un gimmick de guitare en alerte rouge et ça bascule dans un abîme de prod. Alors tu sais que tu vas te délecter. L’Head est ton meilleur copain. Il te refourgue une pop de bon aloi, droite et franche, qui ne trahit pas ses amis. Ces démons savant aussi jazzer comme le montre «Stranger». L’Head est sur le coup, il t’aménage une zone, il t’aide à mieux comprendre, si tu es un peu lent, il t’indique la direction, le jazz, c’est par là. Sous ses airs de junkie, l’Head est un prince renversé, in the city, c’est d’un niveau qui demande un effort. «Dragonfly» résonne de tout le power de l’Head. On est là au sommet d’un lard qui s’appelle la power-pop liverpuldienne. Il amène ensuite «Mood Of The Morning» au petit gaga de my baby loves the Hanky Panky, ça groove dans le mood, avec une pincée de psyché dans le son. Globalement, on reste tout au long de l’album dans une pop vertigineuse qui te fait tourner la tête. Mon manège à moi c’est toi ! Son «Time Machine» est faramineux, du poids dans le son, du poids dans le chant, il déclare toujours les hostilités à coups d’arpèges magiques. Puis on assiste à une violente descente de guitares dans «Mr. Appointment», mais c’est d’une finesse extrême. Tout le power de Shack se trouve dans la finesse des ficelles, avec un son d’une rare profondeur de champ, un champ qui grouille de gimmicks et toujours le killer solo flash qui vient te sonner les cloches alors que tu as du mal à reprendre ton souffle, un killer solo qui arrive toujours par le travers, et avec une violence certaine. L’Head profite d’«Hey Mama» pour remettre la psychedelia à l’honneur, c’est du pur jus d’essence d’it’s alright psychédélique, ils tendent cette fois plus vers les Byrds que vers Love.

C’est avec H.M.S. Fable paru en 1999 que Michael Head a bâti la légende de Shack. L’album regorge de merveilles irréelles à commencer par cette dégelée de pop électrique qui s’appelle «Natalie’s Party», cut véritablement noyé de son in the face, incroyable raz-de-marée de guitares séculaires avec l’Head au-dessus du son, c’est extrêmement Liverpuldien, mais aussi chargé d’Americana. Bienvenue au niveau supérieur de la pop anglaise, c’est-à-dire la pop de Liverpool. La fête se poursuit avec «Comedy». L’Head se paye sur la bête, il ne vit que pour la pop magique, c’est une atmosphère qui te monte droit au cerveau. Comme le fut le White Album, H.M.S. Fable est un album de géants. Ils envoient leur «Pull Together» exploser au sommet des harmonies vocales. Non seulement ces mecs créent leur monde, mais ils sont dans le vrai - You & I get inside - Il faut être en condition pour écouter un album aussi parfait. Ils restent dans la pop des conquérants avec «Beautiful». L’Head et sa horde tapent dans la plus belle tradition d’Angleterre, c’est du génie pur, chanté à contre-emploi dans des orchestrations de rêve, ils réinventent littéralement la magie des Beatles. Quelle grandeur et quelle clameur ! Tout ici est plein comme un œuf de Liverpool. «Lend’s Some Dough» est quasiment un cut des Beatles. Absolute monster encore que ce «Streets Of Kenny» et «Reinstated» sonne comme un élan vers l’avenir, l’Head remonte le courant de sa mélodie, il est au sommet de son art, il flirte avec la Soul - You face the music now - De toute évidence, Shack est le groupe à suivre. Encore un shoot de pop surnaturelle avec «I Want You», montée sur un tapis d’arpèges et une extrême profondeur de champ. C’est là que l’évidence saute au yeux : l’Head développe l’incroyable power de la finesse. Il finit son «Since I Met You» à la mode «Eloise», fabuleux clin d’œil au scream de la fin du monde.

Tant qu’on y est, on en profite pour écouter The Fable Sessions, qui est en fait le vrai H.M.S. Fable, enregistré un an auparavant avec Hugh Jones, et abandonné. L’Head et ses amis traversaient une sale période. Une fois requinqués, ils sont retourné en studio avec Youth ré-enregistrer tout l’H.M.S. Fable. C’est un petit label, B-Unique Records, qui a eu l’idée de faire paraître The Fable Sessions. On retrouve bien sûr ces coups de génie que sont «Comedy» et «Beautiful», et franchement, c’est à se damner tellement c’est bon, on s’enivre de l’incroyable swagger de cette pop pressée, c’est de l’Head pur, pas d’équivalent ailleurs, ça se déplace comme des nuages dans le ciel, c’est d’une absolue pureté, avec un solo en contrefort. Tiens on parlait du ciel, voilà «Beautiful» qui explose dans le ciel, pas d’autre image possible, you’re so beautiful, sommet de la pop anglaise, ça te tape dans les tympans, ça te grimpe à l’Ararat. Son «Streets Of Kenny» est encore bardé du meilleur son d’Angleterre, c’est plein d’entrailles d’entre-deux, ça s’accroche aux mâchoires et puis avec «Natalie’s Party», l’Head tape dans la Beatlemania de Sgt Pepper, même allure de power demented, on s’y croirait, c’est presque du Pepper revu et corrigé par Jimi Hendrix, c’est exactement le même genre de Pepper power, et tu as le solo du frangin Head qui explose dans l’azur immaculé. S’ensuit l’effarant «Re-instate» amené au chant d’Head, il te cloue ta chouette vite fait, il est avec Liam Gallag le nouveau roi d’Angleterre, il faut voir ce qu’il dégage. Les Sessions sont encore plus balèzes que l’album studio. L’Head réinvente la fast pop de génie avec «I Want You», il t’arrose d’I Want You, là tu as tout : le power, la mélodie et la voix. Il refait de l’Eloise avec «Since I Met You», même élan panoramique que chez Barry Ryan et son «Cornish Town» tombe sous le pli de la mélodie. Effarant ! Il éclate le Sénégal d’Oasis et repousse les limites de la pop, I say c’mon ! Liverpool rejoint Chester, tous ces mecs se fondent dans une formidable osmose poilue. Tu continues de te goinfrer de fantastique allure avec «Lend Some Dough», tu navigues avec l’Head au-dessus des toits du monde, c’est extravagant de grandeur et tu as le frangin qui entre à nouveau dans la danse avec un killer solo flash. Le frangin is on fire, dig ? Si tu cherches de la viande anglaise, elle est là. «Petroleum» ? Fast & big ! Explosé par le frangin, alors l’Head doit calmer le jeu, il sait que son frangin est fou, il le ceinture, mais il va bien devoir le relâcher, on l’entend jouer dans les limbes, l’Head tente de contrôler le Petroleum, pas facile, ça bouge trop et bien sûr le frangin part en vrille d’absolute killer trash, il bouffe tout, l’écho, la mélodie, la raison, pas de pire killer en Angleterre. Encore de l’heavy as hell avec «Delanolo», tu as tout, encore une fois, l’Head, le fou derrière, et avec «Extra», il repartent en mode heayvy gaga atomique, le frangin joue des riffs de revienzy, l’Extra se source dans l’inconscient collectif gaga britannique, dans les pattes de l’Head, ça tourne à la magie, c’est tout de même incroyable que la barbarie gaga puisse faire irruption chez des gens aussi raffinés que Shack. L’Head porte encore «Christine» aux nues, il se barre à Mexico pour y gratter ses poux et ça bascule dans l’énormité orchestrale, un truc incommensurable arrosé de killer guitars et de tout le power séculaire de Liverpool. Tu sors de là vidé et ravi, comme quand tu sors des pattes d’une nymphomane.

Comme on attend encore des miracles de Micheal Head, on écoute Here’s Tom With The Weather. Et on éprouve une légère déception, même si l’ensemble se révèle plutôt charmant. Un Anglais dirait gorgeous. Les deux merveilles de l’album s’appellent «Carousel» et «Happy Ever After». Belle pop avenante dans les deux cas. Le Carousel coule sur l’Angleterre comme Fred Neil coule sur Greenwich Village, c’est exactement la même grâce, le même élan surnaturel. Bien balancé aussi cet «Happy Ever After» violonné en douceur et en profondeur. Michael Head n’en demande pas davantage, il ne veut surtout pas devenir une star, il s’en fout, il distille sa petite magie dans son coin. Il faut aussi le voir ouvrir son bal à l’arpège insistant sur «As Long As I’ve Got You». On lui fait confiance, il ne va pas nous baiser la gueule. Il reste dans sa petite pop de stand-by tout au long de l’album et veille à rester merveilleusement soft. Surtout ne pas faire de vagues. Il s’ancre résolument dans sa vison de la beauté. Il chante les yeux ouverts, émerveillé par son art, c’est un artiste très puissant, il pousse sa pop au chant. Pas de hits. Juste des petites merveilles discrètes. Il drive son «Meant To Be» aux trompettes mariachi, avec de faux accents de Mercury Rev.

Quand tu tiens entre tes pattes un album comme The Corner Of Miles And Giles, tu te dis que t’es content d’avoir croisé la route d’un mec comme Michael Head. Car voilà encore un album génial, qui va te combler au-delà de toute espérance. L’Head va droit au but, il t’offre sur un plateau d’argent tout l’intimisme liverpuldien, c’est-à-dire la big pop, et tu vas t’envoler avec «Butterfly», un cut littéralement écrasant de son. On peut même parler de clameur prodigieuse. ? Il te noie ça de son extrême, dans un incroyable délibéré d’extase, l’Head est la tête pensante de la pop anglaise, le son ici dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il explose encore dans le son avec «Cup Of Tea», il t’endort avec son cup of tea et soudain ça te saute à la gueule, l’Head déchire le ciel pour t’y emmener. Il fonctionne exactement comme Brian Wilson. Il coule encore «Shelley Brown» dans son moule d’excellence. Brian Wilson, oui, c’est vrai, mais aussi Arthur Lee. Même niveau. Il attaque son «Black & White» à la rockalama, alors c’est du gâtö, car il amène une fantastique énergie de la qualité, et les solos du frangin sont du flash killer pur, ces mecs peuvent tout se permettre, et ça repart en mode Liverpool, c’est à se damner pour l’éternité tellement c’est puissant, ça joue à la vie à la mort avec du trash solo des cimetières. Quel album ! Tout est saturé de power. Il ramène des nappes dans «Miles Away» et il envoie de guitares se fondre dans les nappes, et les nappes te tapent dans le ciboulot, ce sont des nappes d’extrême beauté pop roulées par des interludes de guitares tourneboulées. Tout est inextricable, d’une redoutable beauté. L’Head fait ensuite du heavy balladif avec «Finn Sophie Bobby & Lance», fabuleuse pop de you don’t stand a chance et il revient au heavy groove à la Lennon avec «Moonshine». Aw comme c’est évident ! Il est en plein dans le Lennon d’«Happiness Is A Warm Gun» mâtiné de Walrus, à l’heavy trip de génie supérieur, ça vole au-dessus d’un nid de coucous, dans une stupéfiante élévation du domaine de la lutte. Puis il fait du petit swing de proximité avec «Funny Things», mais dans les pattes de l’Head, ça donne du haut de gamme. Il est le white pendant de l’aboutissant Swamp Dogg, il transforme tous les instants du disk en magie pure, mais une magie pure propulsée par un sax free, alors t’as qu’à voir ! Dans la vie, tu croises peu d’albums aussi balèzes. Le coup du lapin arrive avec «Closer», doux et tendre, comme du Donovan. Blue is the color of Closer/ In the morning.

En 1998, Michael Head & The Strand enregistrent The Magical World Of The Strands. Le petit conseil qu’on pourrait donner serait de commencer par écouter «Loaded Man», cette pure merveille grattée à coups d’acou. L’Head gratte vraiment au coin du feu. L’Head hante, il a un côté fantôme à la Nick Drake, il fait de l’hypno fantomatique. L’autre belle énormité de l’album s’appelle «The Prize». Il s’ancre dans une pop sophistiquée et jamais putassière, une pop insistante, tellement anglaise, ultra jouée et qui tient du miracle. Il se pourrait bien que l’Head soit le dernier dans son genre. Il gratte encore «And Luna» non pas sous le boisseau, mais sous le couvert, ce qui revient au même. Très pratique quand on n’a rien à dire. Avec «X Hits The Spot», il passe à une pop anglaise plus sucrée et plus sérieuse. Non seulement il y a du Nick Drake en lui, mais il y a aussi du George Harrison et du Arthur Lee, il ouvre des horizons avec «Undecided (Reprise)». par contre, «Glynys & Jacqui» est une heavy pop indéfinissable. Il gratte ça dans l’épaisseur de sa vision, dans la tiédeur de son underground et il la couronne d’une fin apostolique aux guitares psychédéliques. Il fait son Plonk Lane en ramenant un banjo dans «Hocken’s Hey» et retourne à ses exigences avec «Fontilan». Tout est dans la tête de l’Head, il ne vise même pas le hit, encore une fois, ça ne l’intéresse pas. Rien à foutre des feux de la rampe, il fait du Manchester United all over. L’Head est la tête pensante de son royaume. Tout l’album n’est que bonne franquette.

Après l’épisode Shack et les turbulences de l’héro, Michael Head semble s’être refait une santé, c’est en tous les cas ce que révèle la pochette d’Adios Senor Pussycat, paru en 2019. La presse anglaise fait un joli buzz sur cet album et c’est vrai que quelques cuts accrochent sérieusement, comme par exemple «Wild Mountain Thyme», embarqué aux arpèges atypiques. C’est visité par un sacré vent d’Ouest. Pure révélation ! N’oublions pas qu’Head est un Scouser de Liverpool. Autre merveille : «Rumer», une Beautiful Song qui sonne comme un hit, somptueuse car surdosée. L’«Adios Amigo» de fin de disk est gorgé de bonnes guitares. Michael Head a derrière lui une bonne équipe. Ce loser patenté a beaucoup de chance, finalement. Il faut aussi écouter «Working Family», plus californien dans l’esprit, somptueux et ramassé, claqué aux vieilles résonances de la romance, doux comme une soie d’hermine et fouillé dans l’intimité par des guitares élégiaques. Son «Picasso» d’ouverture de bal sonne comme un groove mélodique qui s’étend jusqu’à l’horizon, mais contre-balancé par un violoncelle. On y entend des échos de «Nights In White Satin» - It’s not like in the movies - Un solo de sax vient réchauffer l’ensemble comme le manteau jeté sur l’épaule du mendiant. Michael Head adore aussi les balladifs intimistes richement arrangés. Il adore les arrangements jusqu’au vertige. C’est son talon d’Achille. Il y a de la casse sur l’album, à cause de cette tendance à vouloir tout magnifier. À force de faire la paix avec ses démons, il se ramollit. Mais c’est vrai qu’un cut comme «Josephine» reste difficile d’accès. Ce mec a des atouts inexplorés, des orifices inconnus, des voies impénétrables.

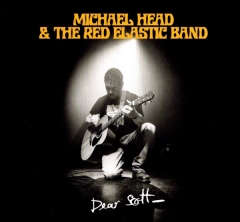

Head confie aussi à Hughes que la source d’inspiration pour Dear Scott est Scott Fitzgerald, et notamment la lecture de The Pat Hobby Stories - It just blew me away - Head nous raconte l’histoire fascinante d’un Fitzgerald qui est aux abois, qui a besoin de blé et qui accepte un petit boulot de scénariste pour MGM : «Il venait d’arrêter de boire et il pensait vraiment qu’il allait percer à Hollywood. Il séjournait in the Garden of Allah, un hôtel qui était un den of iniquity, c’est-à-dire un lieu de perdition, et pour lui, il n’y avait pas de pire endroit. Quand il s’y est installé, il est allé au comptoir s’acheter une carte postale, l’a écrite pour lui-même, puis il est remonté dans sa chambre la poser sur le tablier de la cheminée. Il avait écrit : ‘Dear Scott, How are you? J’avais l’intention de passer vous voir ...’ Ça donne une idée de son état d’esprit et de son humour. Ça a résonné en moi. C’est la principale inspiration de Dear Scott.» Un Fitz qui tente de rester sobre dans l’hôtel le plus débauché d’Hollywood...

C’est avec The Red Elastic Band qu’il enregistre Dear Scott. Il décroche cinq étoiles dans Mojo, ce qui est assez rare. Keith Cameron parle de Liverpuldian folk version of West Coast psychedelia et qualifie le «Kismet» d’ouverture de balda de jangling.

Il est vrai que «Kismet» est violemment atmosphérique, c’est battu par des grands vents orchestraux et les guitares se perdent sous l’horizon. L’Head taille sa route. Rien ne peut plus le retenir. Il est parti chercher la petite bête. Mais il n’y a pas de petite bête. Ce serait trop facile. La presse rock anglaise s’accroche à ses dernières légendes, mais sur Dear Scott, la magie brille par son absence. L’Head propose une heavy pop classique, mais pas de quoi crier au loup. On attend des miracles de «The Next Day» et d’un «Freedom» joué à l’arpège intrinsèque. Tout est très intrinsèque chez l’Head. D’où le cousinage avec Nick Drake. On passe encore à travers «American Kid», trop classique, à travers «Grace & Eddie», ni d’avant ni d’après, et puis voilà «Fluke», l’Head y lève une marée, et dans «Gino & Rico», il nous cale un vieux solo de jazz. Bon disons-le franchement, L’Head n’est pas Jason Pierce, il n’a pas les mêmes facilités. Il taille cependant «The Ten» à l’angle de la pop, c’est assez beau mais pas déterminant. Alors il est temps de sauver l’album avec «Pretty Child», mais l’album sera privé de magie, comme d’autres sont privés de dessert. Il faudra te contenter de ce «Pretty Child».

L’Head nous dit aussi qu’un éditeur a essayé de le convaincre d’attaquer la rédaction de son autobio, mais il préfère les short stories, comme Fitzgerald. Il semble donc qu’un projet couve sous la cendre. Il conclut en considérant le songwriting comme une forme d’art : raconter une histoire en 3 minutes 50, voilà son truc.

Signé : Cazengler, Shit

Shack. Zilch. Ghetto Recording Company 1988

Shack. Waterpistol. Marina Records 1995

Shack. H.M.S. Fable. London Records 1999

Shack Accompany Arthur Lee. A Live Performance At The Academy Liverpool May 1992. Viper 2000

Shack. Here’s Tom With The Weather. North Country 2003

Shack. The Fable Sessions. B-Unique Records 2003

Shack. The Corner Of Miles And Giles. Sour Mash 2006

Michael Head & The Strand. The Magical World Of The Strands. Megaphone Music 1998

Michel Head & The Red Elastic Band. Adios Senor Pussycat. Violette Records 2019

Michel Head & The Red Elastic Band. Dear Scott. Modern Sky UK 2022

Keith Cameron : Quality of Mersey. Mojo # 343 - June 2022

Rob Hughes : Mersey Mercy me. Uncut # 301 - June 2022

Wizards & True Stars

- Le Velvet taille sa bavette

«Quoi, tu connais pas l’Vévette ?». C’est ainsi qu’on apostrophait les gens dans la cour du lycée, dans les années 71/72. Si les gens ne connaissaient pas le Vévette, c’est tout bêtement parce que leurs albums n’étaient pas distribués comme étaient distribués les autres. En ce temps-là, on partait littéralement à l’aventure. Tu devais te bouger pour mettre le grappin sur les albums. Les provinciaux devaient «monter» à Paris pour choper les trois albums du Vévette. Il te fallait un gros billet et te rendre Carrefour de l’Odéon. C’est là que tu pouvais les trouver tous les trois, chez Music Action. Même chose pour les Groovies : un seul endroit à Paris, l’Open, rue des Lombards. Puis dans la foulée, il y eut la Mecque, c’est-à-dire Londres, et là tu trouvais tout ce que tu cherchais, à des prix imbattables, chez des vrais disquaires.

Mais le plus drôle, à propos du Vévette, c’est de réaliser, avec tout ce recul, qu’on a passé plus de temps avec eux, mais aussi les Stooges, les Stones, Hendrix, Dylan, les Beatles, qu’avec la famille, les copains et les copines. Quand des journalistes resservent cette vieille tarte à la crème voulant que le Velvet soit le groupe qui ait eu le plus d’influence, il faut entendre influence au sens du temps d’écoute. Impossible de faire le compte, bien sûr, mais ça peut représenter des milliers d’heures. Tu n’as jamais passé des milliers d’heures auprès d’une gonzesse, aussi sexy fût-elle. En gros, le Vévette ça veut dire 20 h-minuit tous les jours pendant un an, fais le compte. Tu as déjà plus de mille heures.

Et quand aujourd’hui tu veux secouer la baraque, tu peux ressortir le deuxième album et passer «Sister Ray», tu verras, ça marche à tous les coups. Les cuts du Vévette ont ceci de particulier qu’ils ne prennent pas une seule ride. Tout ce mélange de modernité et d’agressivité est resté parfaitement intact. Tu réaliseras aussi que tous tes amis, ceux qui vivent encore, sont aussi des fans du Vévette. Tes amis n’écoutent pas Elvis Costello et tous les autres rois de la mormoille. Le Vévette est à la fois le point de départ et le point d’arrivée. Tu fais entrer d’autres groupes entre ces deux points, mais dans tous les cas, tu reviens à ton point de départ. C’est l’axe de ton monde, ton pôle, ton point de repère, ton ciel et ton saint-esprit, ton ainsi soit-il, ta religion et raison d’être, et en même temps, le Vévette est un jalon entre Jerry Lee et les Dirtbombs, entre Carl Perkins et le Gun Club, entre Johnny Powers et Spacemen 3, les possibilités du jalonnage sont relativement infinies, chacun tisse sa toile, chacun berce ses passions monotones, mais tu croiseras systématiquement le chemin du Vévette, si bien sûr tu interdis à la mormoille d’entrer chez toi.

On croyait que la messe du Velvet était dite depuis cinquante ans, depuis la parution du troisième album sans titre, en 1969. Mais voilà que Mojo ramène un scoop : Will Hodgkinson nous annonce la parution d’un «nouvel album» du Velvet qui, ajoute-t-il, va envoyer tout le monde au tapis. Holà bijou ! Du calme ! En réalité, on vient de découvrir dans un placard un enregistrement lo-fi des premier hits du Velvet, grattés à coups d’acou par Lou Reed, qui est accompagné par John Cale. Huit pages pour nous annoncer ça. Forcément, ça sort sur Light In The Attic, le label spécialisé dans les petits coups fumants.

Pour tenir son lectorat en haleine, Hodgkinson fout de l’huile sur le feu. C’est un malin. Un vrai renard. Il parle d’une version d’«Heroin» innocente jouée sur un fingerpicked blues riff. Selon lui, «Waiting For The Man» sonne comme un folk lament. C’est John Cale qui chante «Wrap Your Troubles In Dreams», un brave cut qui finira sur le premier album de Nico. Hodgkinson parle d’un crepuscular mood, «a precursor to the hypnotic minimalism he’d help incalculate in the full-blown Velvets.» Laurie Anderson qui comme chacun sait est la veuve de Lou Reed indique que c’est l’époque où Lou Reed et John Cale passent du statut de folk duo à celui de Velvet Underground. Sur la bande, il y a même des originaux, comme ce «Men Of Good Fortune» qui n’a rien à voir avec le «Men Of Good Fortune» qu’on trouve sur Berlin. Don Fleming pensait que c’était une chanson traditionnelle, mais il n’a pas réussi à trouver la source. Avec Greil Marcus, ils ont trouvé une ressemblance avec un vieux cut de Merle Travis, mais c’est tout. Et on s’en bat l’œil. Hodgkinson parle de l’ensemble comme d’un trésor, non pas de Toutankhamon, mais de «throwaway chants, ancient blues, lamenting folk and drowning, minimalist experimentations». On a découvert ces enregistrements dans le bureau de Lou Reed à New York, le fameux Sister Ray Office. Les découvreurs ont ouvert le placard du bureau et trouvé une enveloppe que Lou Reed s’était envoyé à lui-même le 11 mai 1965. Ça lui permettait de prouver qu’il était l’auteur des chansons. Une sorte de copyright du pauvre.

On a donc chargé Don Fleming d’archiver tout ce que Lou Reed a laissé après sa mort en 2013 : enregistrements, photos, lettres, affiches de concerts. Fleming estimait au début qu’il ne fallait pas ouvrir l’enveloppe et qu’il fallait préserver son mystère, étant donné que Lou Reed avait tenu à la conserver scellée sa vie entière. Puis au moment de confier les archives au New York Public Library, il s’est décidé à l’ouvrir. Pas d’infos à l’intérieur, juste le cachet d’un notaire.

Hodgkinson profite de l’occasion pour rappeler que Lou Reed l’a agressé, en 2012, lors d’une interview à Prague. Lou Reed agressait tous les journalistes. Il les haïssait : «Les journalistes sont the lowest form of life. Mainly the English. They’re pigs.» Cette haine des journalistes trouve sa source dans les débuts du Velvet. La presse méprisait le Velvet. Et quand elle s’est mise à aduler le groupe, la haine de Lou Reed n’a fait que redoubler. Hodgkinson met aussi le paquet sur les racines littéraires. Lou Reed : «Je voulais mettre le langage de Tennessee Williams, William Burroughs, Hubert Selby Jr et Allen Ginsberg dans une rock song.» Tout cela nous reconduit naturellement à Delmore Schwartz, l’enseignant de Syracuse qui est devenu le mentor de Lou Reed. Schwartz enseignait la littérature et ne tarissait pas d’éloges sur la musicalité de James Joyce et WB Yeats. Hodgkinson a raison de le rappeler. C’est important. Lou Reed ne tombe pas du ciel. C’est un homme extrêmement cultivé. Il n’y a pas de hasard.

Greil Marcus signe le premier chapitre du texte d’accompagnement, ‘Folk songs found in the Sister Ray Office’, un titre qu’il emprunte à Don Fleming. Comme d’usage, Marcus écrit un texte flamboyant qui donne d’ailleurs envie de relire ses ouvrages, et il conclut son texte ainsi : «C’est une anomalie. Ça donne une idée de la direction qu’aurait pu prendre Lou Reed - une impasse probablement, et c’est une composition originale - qui prend la forme d’une folk-song, pareille à celles que chantaient tous les performers de Greenwich Village cinq ou six ans auparavant - une anomalie qui nous permet d’entendre «Heroin», «I’m Waiting For The Man», «Wrap Your Troubles In Dreams», toutes ces chansons accrochent bien, ici, comme si au fond, elles n’étaient rien de plus que des folk-songs.» Marcus n’est pas dupe.

Don Fleming se tape la suite des liners. Il dit avoir fait un inventaire qui met l’eau à la bouche : dans le Sister Ray Office, il a trouvé et indexé 600 heures d’enregistrements. Encore des coups à venir ? Va-t-en savoir ! Puis Fleming entre dans le vif du sujet en retraçant l’histoire de l’early Vévette, lorsque Lou Reed bosse comme apprenti songwriter pour Terry Phillips, chez Pickwick, et qu’il rencontre, grâce à Phillips, deux musiciens d’avant-garde, John Cale et Tony Conrad. L’idée de Phillips est d’enregistrer «The Ostrich». Le groupe s’appelle The Primitives. Quelques mois plus tard, les Primitives vont devenir le Vévette. Lou Reed et John Cale prennent l’habitude de bosser ensemble et en mai 1965, ils enregistrent les démos qui font l’objet de ce buzz.

Il ne reste plus qu’à les écouter. L’album s’appelle Lou Reed - Words & Music - May 1965. On entre par la grande porte : «I’m Waiting For The Man, words and music Lou Reed.» Il gratte ça soft avec twenty-six dollars in my hand et bascule dans une espèce de mad country d’hey white boy. Tout est déjà là, l’he’s always late, la révolution sous le boisseau, mais des coups d’harp te démantibulent le vestibule. Les fucking coups d’harp ne passent pas. C’est une atteinte aux mœurs. Il fait ensuite du sous-Woody Guthrie avec «Men Of Good Fortune». La racine n’est pas terrible. Elle a vraiment une sale gueule, la racine. Bon alors après, Fleming et les autres font comme ils veulent, mais de là à publier ! Il paraît évident que Lou Reed n’aurait jamais accepté qu’on publie ces machins-là. Deux ou trois, d’accord, mais pas tout. On craint le pire pour la suite. «Heroin» redresse un peu la barre. C’est du folk, mais du folk d’Heroin. Lou Reed est déjà dans l’intensité du Guess I just don’t know, voilà enfin une démo de choc, it’s my wife and its my life, tout à coup, ça vire Vévette. Tu retrouves enfin tes marques. Mais après, tu as encore des trucs qui ne vont pas bien du tout, comme par exemple ce «Buttercup Song», fucking folky folkah, anti-Vévette, Lou Reed fait le con et c’est atrocement nul. Il gratte ensuite son «Walk Alone» bien sec, mais rien d’orienté sur le futur, ça flirte avec le sous-heavy Dylanex ridicule. Retour à la terre ferme du primitivisme avec «Buzz Buzz Buzz», une espèce de wild boogie. Lou Reed fait tout ce qu’il peut pour sonner comme un nègre de Louisiane, il gratte le cœur au ventre. Il en devient comique. Retour à la terre ferme avec la première mouture de «Pale Blue Eyes», pur jus de sometimes I feel so happy, il gratte ça en mode country au coin du feu, là-haut, dans une mine de cuivre au Kentucky. Lou Reed laisse filer sa voix, le génie mélodique est déjà là, on l’entend bien, sa partie de guitare est d’une indicible pureté, très note à note, sur deux cordes, avec un riff prévalent. S’ensuit «Wrap Your Troubles In Dreams» : il fait du pré-Nico. Tout le glauque du Vévette est déjà là, c’est tibétain, Lou Reed se prend pour le Dalai Lama, celui de Tintin, évidemment, il prend vraiment les gens pour des cons, c’est sa petite spécialité. On tombe aussi sur une autre version de «Waiting For The Man». C’est une répète. Fleming indique que celle-ci est en Mi, alors que la première est en Fa. Merci du détail, Fleming. Fleming n’est pas un flemmard. Alors on profite de cette bonne aubaine pour fondre car avec «Sister Ray», Waiting est ici le cut chouchou du Vévette. Lou Reed a déjà tout. Et puis il a un mec qui fait cavaler des sabots dans son Waiting. Il faut rester prudent avec les coups de buzz. D’autant plus qu’avec les derniers cuts, ça dégénère. Ça bascule dans le n’importe quoi. Pour se remonter le moral, il ne reste qu’une seule chose à faire : écouter «Sister Ray».

Signé : Cazengler, Vévette Horner

Lou Reed. Words & Music. May 1965. Light In The Attic 2022

Will Hodgkinson : Some Velvet Morning. Mojo # 344 - July 2022

L’avenir du rock

- Spencer moi un verre, Jon (Part One)

Si tu veux faire plaisir à l’avenir du rock, sois beau (et tais-toi). Il n’en faut pas davantage pour le faire bicher. Comme tout le monde, il a son petit hit-parade. Le plus beau ? Elvis, pas de problème. Les gens ne se rendent pas compte à quel point Elvis pouvait être beau. Il incarnait l’idéal de pureté du rock’n’roll, ce camouflet lancé à la face de Dieu et de son monde de vieux, une beauté qui n’était même pas arrogante, car Elvis ne l’était pas, il avait cette disposition pour le naturel qui le rendait tellement charismatique. Aussitôt après Elvis, l’avenir du rock cite Brian Jones qui par sa grâce naturelle est lui aussi devenu iconique. Sans doute aussi iconique qu’Elvis, pour des raisons évidentes. Des millions de kids ont copié la coiffure et les fringues de Brian Jones, et son charme plane encore sur le monde, qu’on le veuille ou non. L’avenir du rock peut encore te citer les noms d’une tripotée de perfections à deux pattes : Syd Barrett, Jimbo, tous ces gens dont on a cru pouvoir se débarrasser mais dont les fantômes hantent encore certains groupes de rock pour leur donner mauvaise conscience. Ni les Stones, ni le Pink Floyd, ni les Doors n’ont jamais retrouvé l’éclat de leur âge d’or. En échange de leur grâce perdue, ils ont reçu des comptes en Suisse. Ainsi va la vie. D’autres perfections à deux pattes ? Mais oui, bien sûr ! Tiens par exemple, les Boys qu’on aurait tendance à oublier et qui furent non seulement d’une insolente beauté mais aussi fabuleusement doués. Bowie itou, dont on s’arrachera les icônes dans deux mille ans, Chuck Prophet, racé comme pas deux et qui refuse obstinément de vieillir, et puis bien sûr l’indicible Jon Spencer qui tel un guerrier Apache dresse des embuscades et surgit là où on ne l’attend pas. Qu’il arbore une banane rockab, un ceinturon à boucle Elvis, un cuir noir, une coupe à la serpe ou the sweat of the blues explosion, il est toujours parfait sur tous les plans : sonique comme physique. Il est très exactement la suite d’Elvis.

Ça fait maintenant plus de trente ans qu’on se régale du spectacle de Jon Spencer, trente ans de groupes et d’albums, trente ans qui ont l’allure d’un gros millefeuille dégoulinant de son et d’idées, c’mon, this is the sweat of the blues explosion !, on s’en est tous gavés comme des oies, vazy Jon claque-nous le beignet, touchez ma Boss Hog, monseigneur, et vogue la Pussy Galore, et puis il Heavy Trash aux cartes, et c’est tant mieux, il t’invite même à sa lune de miel d’Honeymoon Killer, tu peux aussi l’avoir pour un billet de Five Dollar Priest, il est partout, il burn avec Burnside, t’en finis pas avec des mecs comme celui-là, et maintenant, le voilà de retour avec ses Hitmakers, vieux compagnons de route dont un qui remonte au temps de la Galore, l’imputrescible Bob Bert, désormais occupé à cogner au marteau sur des réservoirs d’essence récupérés à la casse. L’autre Hitmaker n’est autre que Sam Coones, l’un des trésors cachés d’Amérique, et accessoirement head honcho de Quasi. Pour donner de l’élan à son grand retour, Spence trône dans un fauteuil Voltaire, c’mon, sous la voûte étoilée, éclairé par un brasier. Son regard brille d’un éclat diabolique et ses ongles peints en rouge n’en finissent plus d’attirer l’œil. Il a les moyens physiques et artistiques de basculer dans ce qu’il veut, c’mon, diabolo Spence ! Here I come ! Il est certainement l’un des derniers de son espèce à savoir jouer le Grand Jeu du rock, sa passion est devenue une vision. Une vision, c’est comme une chaudière, il faut la charger en permanence, c’mon, alors il la charge.

Pour preuve, ce nouvel album, Spencer Gets It Lit, il y orchestre la résurgence de ses sources chaudes, il reste accroché à ses apanages comme la moule à son rocher, c’mon, il nous refait du doom doom de barytonage à la Pussy Galore, on irait même jusqu’à dire que le JSBX Sound est devenu un son classique, comme la Stonesy, reconnaissable dès les premières mesures. Spence continue de pratiquer le minimalisme de prêcheur fou qui le rendit célèbre dans les salles de concert, le variant à l’infini, rajoutant des cuts en fin de set au grand désarroi des banlieusards stressés par l’heure du dernier train, Spence savait miauler et entrelarder son prêche de filets de barytonage de frappadingue, comme le montre encore «Get It Right Now», pur lookout de Spence, avec toute la collection de yeah rituels à la suite. Et quand il n’a plus d’idées, alors il sort son fameux sock it to me baby, comme au bon vieux temps. C’mon now ! Et puis il soigne ses sons, Sam Coones et sa machine chargent le noisy beat de «The Worst Facts» et ça vire hypno. Sur «Primary Baby», Spence laisse couler un filet de fuzz baryton, uhh ! Quelle allure ! Et toujours ces vieux réflexes de croon-punk, ce «Worm Town» qui semble sortir d’un album de Five Dollar Priest. Spence n’en finit plus de nous rappeler qu’en lui bat le heartbeat de New York City, il danse ses farandoles dans l’écho des rues, Spence salue en permanence la mémoire du JSBX, il ne sait faire que ça, battre le fer pendant qu’il est chaud, il perpétue son lard fumant et franchement, on plaint les pauvres hères qui n’ont rien compris au phénomène JSBX, car s’il est bien un groupe qui trempe dans l’organique, c’est bien le JSBX, sachant que l’organique est avec la folie l’essence même du rock. Spence adore concasser les breaks, c’est sa façon de montrer son impatience. Shake it ! L’art du concassage. Spence serait-il le César du rock ? Il cultive l’art difficile des fournaises d’anti-rock. Essaye d’en jouer une et tu verras que ce n’est pas si simple. Il finit cet album déroutant avec un «Get Up & Do It» en forme de fourre-tout dans lequel il jette tout son vocabulaire.

Signé : Cazengler, Jon Spince (à linge)

Jon Spencer &The Hitmakers. Spencer Gets It Lit. Bronzerat 2022

Inside the goldmine - Scott toujours !

Henry Blight inspectait les nègres alignés. Un par un, de la tête aux pieds. Il soulevait les gencives pour examiner la dentition et faisait souvent la grimace. Les nègres étaient nus, bien sûr. Il y avait aussi des négresses auxquelles on avait su faire oublier toute réflexe de pudeur. Elles n’étaient plus que ventres et seins offerts au regard des blancs. Henry Blight demandait parfois au courtier de retourner un nègre pour vérifier l’état du dos car il voulait conserver l’exclusivité des coups de fouet. Les nègres avaient été lavés au savon et les plaies de leur chevilles soignées. Henry Blight faisait son shopping. Il devait reconstituer son cheptel. Chez lui, en Louisiane, les nègres ne vivaient pas très longtemps. Il les soumettait à des cadences de cueillette infernales et ceux qui ne cueillaient pas leur quota de coton étaient fouettés de cent coups, ou bien il leur faisait couper les mains par un autre nègre, pratique que copiera un peu plus tard le roi des Belges pour punir ces bons à rien de nègres du Congo qui ne ramenaient pas leur quota de balles de caoutchouc. Que ne ferait-on pas au nom du progrès ! Quand Henry Blight désignait du bout de sa canne le nègre qu’il souhaitait acheter, le courtier annonçait un prix. Blight approuvait le prix d’un hochement de tête et le clerc l’inscrivait sur son pupitre. Il y avait aussi des enfants, mais le courtier les réservait aux maisons closes. Henry Blight aperçut soudain dans l’enfilade d’une pièce voisine une très belle négresse toute de noir vêtue, robe et chapeau. Magistrale, elle tenait une guitare en bandoulière. Il demanda le prix de cette négresse mais le courtier lui répondit d’une voix ferme qu’elle n’était pas à vendre. Le visage d’Henry Blight sembla se vider de son sang. Il exigea d’en connaître le prix. Le courtier fit non de la tête. Blight qui était un homme auquel on ne refusait rien le frappa d’un coup de canne en plein visage.

Il est fort probable que la grand-mère de Marylin Scott se soit trouvée dans ce salon, alignée avec d’autres esclaves. Ce que ces gens-là ont pu endurer dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Ayant survécu par on se sait quel miracle à l’esclavage, le peuple noir s’est relevé pour offrir aux blancs la religion des temps modernes. Gospel, blues, rock, tu l’appelles comme tu veux. Marylin Scott en est l’une des plus pures incarnations. Elle est aussi iconique que n’importe quelle rock star. Sinon plus.

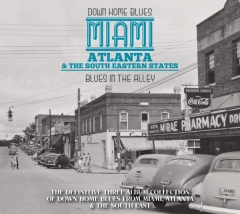

On l’a découverte dans les salons plus civilisés d’une compile, Down Home Blues - Miami - Atlanta & The South Eastern States. Rapide présentation, Marylin Scott, The Carolina Blues Girl, et paf, on tombe sur cette photo, une espèce de reine de Nubie, pardon, de Caroline, avec une guitare ! Seule photo connue, nous dit Bentley. Avec «Beer Bottle Boogie», elle fout le feu à la compile, littéralement. Fantastique énergie ! Elle est accompagnée par the very hot Johnny Otis Orchestra.

Par miracle, il existe dans le commerce une compilation parue en 1988 sur un obscur label suédois : I Got What My Daddy Likes. Et bien sûr, la pochette s’orne de cette incroyable photo, aw my Lawd, quelle classe, quel sourire, guitare électrifiée et attachée par la ficelle rockab, elle a cette classe de corps qu’ont les kids qui montent des groupes, elle darde de tous ses feux. Apparemment elle s’appelle aussi Mary Deloatch et au dos, Ray Templeton brode sur le thème du conflit entre God et the Devil, un thème qu’Al Green développe lui aussi en long et en large dans son autobio. Puis il rentre dans le détail de l’histoire des enregistrements et, comme c’est souvent le cas chez les coupeurs de cheveux en quatre, il s’enlise. Il confirme toutefois que le Johnny Otis Orchestra - avec Johnny Otis au beurre - accompagne Marylin sur «Beer Bottle Boogie» et «Uneasy Blues». Il faut la voir swinguer son jazz et swinguer sa Beer Bottle au rauque de raw ! Avec «Uneasy Blues», elle tape dans l’excellence du petit heavy blues, elle lâche son just couldn’t be satisfied au petit délié délictueux. Templeton insiste beaucoup pour dire que Marylin fut en réalité une énigme et que l’histoire de la Carolina Blues Girl est une blague, puisque personne ne l’a vue traîner en Caroline. Templeton la situe plus du côté en Norfolk en Virginie - Gene Vincent’s hometown - et d’Atlanta. Au fond, Templeton n’a pas grand-chose à dire et nous non plus.

Il n’empêche qu’elle est bien vivante sur cette compile. Elle chante le early blues dès le morceau titre et les mecs du coin font yeah ! Là tu es dans l’early pur. C’est dingue comme ces blacks savaient tout faire avec rien. Juste du chant, un peu d’instru et des copains qui swinguent derrière en claquant des doigts. T’auras jamais ça chez les blancs. Merveille absolue que ce «Straighten Him Out» : elle s’y fait douce et belle, on y admire la profondeur de la lampée, ça joue derrière à la stand-up et au solo de sax dans une profondeur de champ extraordinaire. Elle ne sort jamais du cadre, ce qui fait sa grandeur. Puis elle passe insensiblement au gospel, devenant nous dit Templeton Mary Deloatch. Elle fait du jump de gospel avec «I Want To Die Easy», elle s’y montre fraîche et vive comme le slave morning dew, easy Lord. Elle fait du jump toute seule avec «Rumours Of War» qui ouvre le bal de la B. D’ailleurs toute la B se consacre à Lawd, c’est le Gospel side of the fantastic Carolina Blues Girl qui n’a rien de carolinien. Comme Candy Staton, elle chante le gospel sur tous les modes, en early gospel blues («Mother Dear» - soutenue aux chœurs endorloris), en heavy groove de stand-up («Life Was A Burden») - Oh my Lawd, elle épouse le Seigneur, Marylin devient une fantastique croqueuse d’hommes saints - Elle grimpe sur un nuage pour chanter «I’ll Ride On A Cloud With My Lord» et profite d’«I Really Believe» pour rappeler qu’il est invisible mais qu’il nous aime tous. Elle chante son reverberated gospel blues d’une voix impubère et nous scie pour de bon. Il se passe chez Marylin Scott le même genre de choses que chez Sister Rosetta Tharpe, l’influence est évidente, jusqu’à sa façon de jouer de la guitare. Elle fait avec «If You Only Know» du gospel de bastringue inexpugnable. Les chœurs encorbellent le batch et on claque des mains. Cette diablesse chante à l’accent fêlé. Attention, c’est là qu’arrive le coup du lapin. Il s’appelle «The Lord’s Gospel Train» - Oh Lawd I want to step on board - Ce hit de filles d’esclaves est amené au heavy gospel train, et là, mon gars, tu tombes de ta chaise. Sans doute l’un des trucs les plus énormes qui ait jamais été enregistré.

Signé : Cazengler, Marylin crotte

Marylin Scott. I Got What My Daddy Likes. Whiskey Women And… 1988

Down Home Blues - Miami - Atlanta & The South Eastern States - Blues In The Alley. Wienerworld Presentation 2020.

*

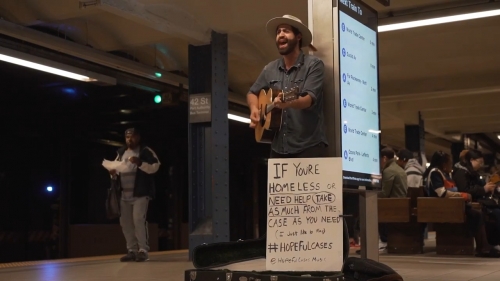

Dix années que Kr’tnt ! suit Ady Erd, en concerts et sur disques, dans les différents groupes dans lesquels nous avons pu l’admirer, les Jallies, The Jake Walkers, Ady & the Hop Pickers, et voici qu’elle se lance dans un nouveau projet. Avec qui ? Avec personne ! L’a décidé depuis quelques mois d’être à elle toute seule son propre groupe d’où cette nouvelle revendication identificatoire, équivalente à un nouveau titre de province. :

ADY ONE WOMAN BAND

Un projet parallèle car Ady continue les Hop Pickers, mais elle a envie d’apporter son petit grain de sel à la musique qu’elle aime, (que nous aimons ) pas n’importe laquelle, la mère de toutes les musiques, le blues. L’en est juste au tout début, elle nous propose deux titres, un classique et une composition. Tous deux sont visibles sur Yt.

Le décor est exactement le même pour les deux prises Ady assise guitare en main, chez elle dans son salon (supposition) derrière elle les rayonnages de deux éléments de bibliothèques, supportant disques, bibelots livres, l’on remarquera, grosse bio ou coffret, Janis Joplin, éclipsée par la couverture de l’album pour enfants – et grande personnes – Chien Bleu de Nadja (texte et gouaches ), un très bon choix. Devant cymbale et grosses caisses. Mais revenons au blues.

CROSSROAD

Tout le monde a un jour croisé ce titre sur une ou une autre pochette même ceux qui ignorent qu’il est signé de Robert Johnson. L’en existe tant de reprises qu’il est difficile de se démarquer, depuis les seventies un passage obligé pour les guitaristes qui veulent se faire remarquer. Ady y va carrément. Soyons précis rectangulairement. Aborde une guitare à la Bo Diddley, genre cigar-box à quatre cordes. Autant dire qu’elle n’est pas là pour un concours de dextérité, c’est du rentre dedans, elle vous aborde le carrefour à fond de train, le pied sur le martel de la grosse caisse, tant pis pour les piétons qui auraient la mauvaise idée de traverser parce qu’ils seraient sur le passage protégé, c’est un régal d’entendre ronronner le moteur de sa Terraplane, mais ce n’est rien comparé au mordant de son vocal, c’est lui qui mène le bal des ardences et croyez-moi ça brûle dur. Pas de panique elle ralentit, enfin elle conduit à la cool, ben non l’a de la reprise, elle hurle et s’égosille pour notre plus grand plaisir. Pas pour rien que chez les Jallies elle se déchaînait chaque fois qu’elle interprétait Queen of Rock’n’roll.

GEMINI BLUES

Elle a remisé le coffret à Coronados pour une Gretsch purpurine, question dentelle l’on est servi, balancement assuré, exactement le rythme lancinant de la trompe de l’éléphant immobile qui vous regarde dans les yeux, qui prend son temps et son plaisir avant de fondre sur vous, l’a les doigts qui jouent à l’araignée sur le manche, des notes rondes et graves comme ces fruits de cactus trop mûrs, fermez les yeux et laissez-vous bercer, non ce serait une erreur, ça se passe ailleurs, encore une fois dans la bouche ( d’ombre disait Victor Hugo ) autrement du vocal issu de l’intérieur des tripes et de la force de vie, Ady vous a de ces intonations qui cisaillent, ça sort d’elle, une compo, elle miaule et feule comme une panthère, c’est beau, un chant de tigresse qui mord à pleines dents dans la chair sanglante des mots jusqu’au rire de la folie, cet instant où l’on est soi et en même temps différent de soi, où l’on est un étranger au monde et à soi-même. Superbe. Une blueswoman nous est née.

L’on attend la suite avec impatience.

Damie Chad.

ROCKABILLY RULES ! ( 5 )

N’oubliez jamais que toutes les règles sont faites pour être contournées, dépassées, chamboulées, piétinées, car l’important avant tout c’est d’avoir un cœur fidèle et rebelle !

WIL BOYAJIAN

C’est terrible, il y a des gens qui quoi qu’ils fassent, ou qu’ils ne fassent pas, ne correspondent pas à ce qu’ils prétendent être ou de ne pas être. Sont hors les clous. N’y peuvent rien c’est leur nature, n’entretiennent aucune coalescence avec les clichés répertoriés depuis des lustres. Will Boyajian est un exemple parfait de ces électrons libres qui ne rentrent pas dans les cases prédéfinies.

S’il est une musique magnifiquement codée le rockabilly se pose là. La première fois que j’ai lu le nom de Boyajian l’était classé dans une liste d’albums rockabilly. Le titre de l’opus m’a vivement interpellé, côté rassurant, Will tenait une contrebasse sur la couve, hélas sa banane n’était pas, loin de là, réglementaire, soyons franc ses cheveux longs mal peignés qui lui tombaient sur les épaules lui donnaient un air peu orthodoxe, quant au titre vous n’allez pas y croire, pourtant inscrit en grosses lettres majuscules il vous crève les yeux et vous coupe la chique, même au temps où elle chantait We Shall Overcome et se promenait au Vietnam sous les bombes larguées par les B 52, Joan Baez n’a jamais osé titrer un de ses disques :

SONGS TO DESTROY CAPITALISM TO !

( Album numérique / Bandcamp / Avril 2021 )

Will Boyajian : Lyrics, Vocals Guitar, Bass, Drums, Slide Whistle, Harmonica, Percussion, Mandolin, Accordion, Concertina, Piano, Synth, Washboard, Wooden Log, Pad, Typewriter, Melodica, Kazoo

Attention un disque hors les rails, pas spécialement rockabilly, n’oubliez pas que les frontières sont faites pour être traversées, ici Boyajian donne l’exemple, le rockabilly n’est qu’un département de la musique, puisque le capitalisme est partout ( surtout dans vos âmes ) Will emprunte toutes les armes musicales possibles et imaginables, nous offre un splendide voyage dans la musique populaire américaine.

A l’origine ces morceaux ont été enregistrés et improvisés pour Reddit-Rpan une plateforme de streaming ( une des plus importantes de la planète ) qui vient de changer ses modalités… Le show de Will Boyajian : ‘’ Rockabilly Bass Slapping Blegrass Sea Shanty Extravaganza of Kazoo and Of Good Times ‘’ a accumulé plus de 2, 8 millions de vues. Will vient d’être coopté cette année pour une résidence dans Sleep No More NYC. Une espèce de théâtre Live ou artistes et spectateurs déambulent à leur libre volonté dans un immense immeuble… Will Boyajian repousse les frontières du rockabilly. N’oublions pas que c’est une musique américaine. Grand écart entre purisme et modernisme…